SAWAMURA PRESS

人手不足が深刻な建設業界の中でも、着実に社員数を伸ばし続けるSAWAMURA。地方の中小企業がなぜ選ばれるのか。SAWAMURAの採用活動と人材育成を最前線で取り組む、ひとづくり推進課の畑さんに伺ってきました。

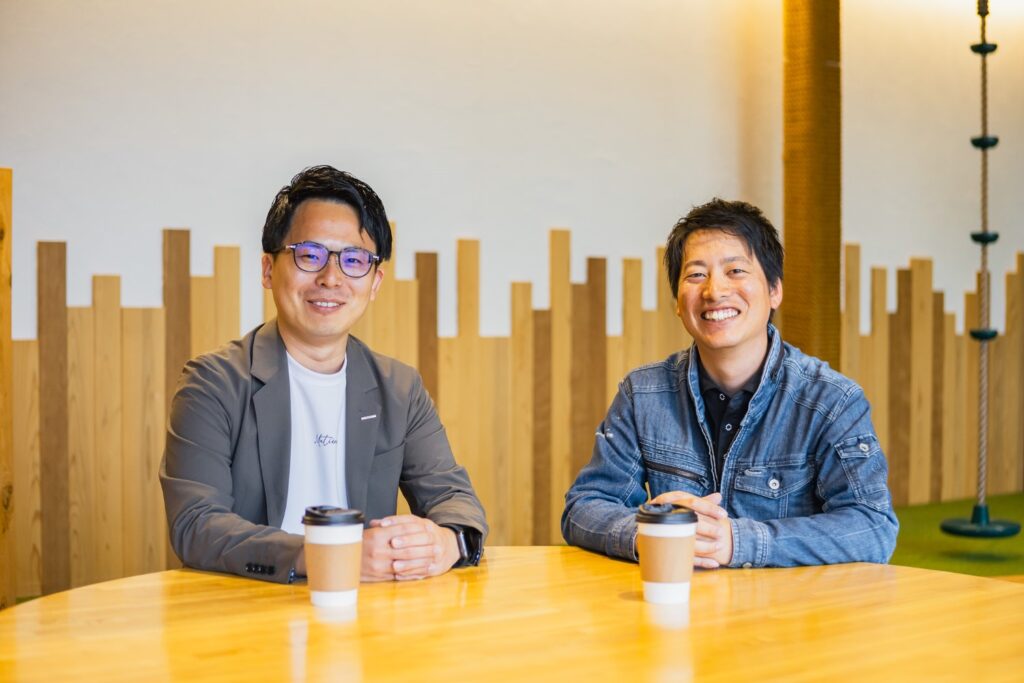

PROFILE

コーポレート統括部 ひとづくり推進課

畑 さん

大手外食チェーン直営店の店長、外資系ホテルでの人事を経て、2021年にSAWAMURA入社。人事の専属部署の立ち上げから関わり、採用活動から社員の育成や教育まで精力的に取り組む。

建築会社はモノを建てる会社ですが、

人もつくっていかなきゃいけない。

ー今は(5月中旬の取材)畑さんにとってどんな時期ですか?

畑:新入社員は全体研修を終え、ようやく所属部署に送り出したところです。そして大学4年生の代は、すでに内定者もいます。来年4月に入社してもらえるように、1年間の伴走がはじまりました。同時に大学3年生にあたる2027年の新卒採用活動もスタートした状況です。

ー新卒採用だけでも、3世代が動く忙しい時期なんですね。他にはどんな仕事をされていますか?

畑:採用でいえば新卒採用に加えて、アルバイトを含めたキャリア採用。そして入社した方の研修や入退社に関わる労務手続き、それと産休育休や傷病手当などの各種申請ですね。ちなみに今、育休産休に関して試験的に取り組んでいることがあるんです。

ーどんな取り組みですか?

畑:パパママサポートミーティングというものを開催しています。ここでは育休産休を取得中やこれから取得したい社員と、取得経験のある社員が集まって情報を共有してもらうんです。そうすることで少しでも不安や悩みを解消できる場所になったらなと。それと同時に会社でのキャリアを継続しやすい人間関係の維持につながればと考えています。

ー採用だけではなく、継続して働いてもらうことも大事な仕事なんですね。ちなみに昨年から会社の組織体制が変わり、所属される課の名前も「ひとづくり推進課」になりましたね。そこにはどんな思いがあるのでしょうか?

ー採用だけではなく、継続して働いてもらうことも大事な仕事なんですね。ちなみに昨年から会社の組織体制が変わり、所属される課の名前も「ひとづくり推進課」になりましたね。そこにはどんな思いがあるのでしょうか?

畑:採用からスタートして、やりがいを感じながら働ける環境整備と人材教育。その役割を担っている課であることを名前にしました。建築会社はモノをつくる会社ですが、そのためには人もつくっていかなきゃならないですからね。

建設業界は今、売り手市場。

業界全体の採用活動が年々早まっています。

ーSAWAMURAはここ数年社員数が伸び続けていますが、その要因はどこにあると思いますか?

ーSAWAMURAはここ数年社員数が伸び続けていますが、その要因はどこにあると思いますか?

畑:リブランディング以前から、社員全員で採用活動を進めようと取り組んでいて、少しずつ現場の社員を巻き込みながら試行錯誤していたと聞いています。リブランディング以降は、広報・ブランディングを担う部署に「採用広報」という役割ができ、どう発信すれば地方の中小企業でも人が集まるのか、戦略的に進める体制ができたことが大きな要因かと思います。

そして今では、採用活動においてはひとづくり推進課という専属の課がある。採用のトレンドに合わせてアクションを起こしやすい環境になっています。

ー新卒の採用活動においては現在、早期選考を取り入れていると伺いました。

畑:建設業界は今、売り手市場です。企業側も良い人材を確保したいので、採用活動は年々早まっています。特に大手だと、大学3年生の夏には内定を出すところも。SAWAMURAも多少は足並みを揃える必要があると感じています。

ー採用のトレンドについては、どのように感じていますか?

畑:早期選考もそうですが、コロナ禍を経て、今はよりリアル志向の学生が増えていると感じます。WEBサイトやSNSを見るのは当たり前。そこから入社の決め手になるのは、やっぱり対面での社員の印象や本音トークだったりします。その影響なのか、今は大学生の約8割がインターンシップを経験するんです。昔は一部の学生だけが参加するものでしたけどね。

ー8割も!? ちなみにSAWAMURAのインターンシップではどんなことを?

畑:「1日で職業を体験できるワークショップ」をコンセプトに、施工管理や設計、営業の業務を体験できるカリキュラムにしています。SAWAMURAでは高島のまちづくりにも力を入れているので、地域との関わり合いを学生と一緒に考えることも。どの回でも共通しているのは、社員と話す時間をたくさんつくることです。そこで本音の意見交換をしてもらったり、会社の雰囲気をよりリアルに体感してもらっています。

まちづくりインターンシップはこちらの記事で取り上げています!

働く価値観が多様化していることを受け止め、

会社と社員のパイプ役でありたい。

ーひとづくり推進課の課題を教えてください。

畑:入社後は研修を経て各課に送り出しています。しかしその後の成長具合まではなかなか追い切れていないのが課題です。その中で離職という結果も少なからずある。ちなみに新卒に限っていえば、ここ5年で47人入社しました。その内3年以内の離職が4人。全国・全業種の平均が3割を超えている中で、SAWAMURAでは8.5%。地元ではない学生が多い中では、うまく学生と企業がマッチングできていると感じます。それでもゼロではありません。

ーとても立派な数字だと思いますが…。

畑:今の若手の価値観では常に転職という選択があり、今、自分らしく働けているかをとても大切にしています。だからこそ、採用から関わる私たちは、社員に対してもっと寄り添えたらと思うんです。転職に求めていることはもしかしたら自社でできるかもしれないとか。時には社員の悩みを汲み取って、会社にこういう制度を取り入れてみませんかと提案できたらいいですね。

ーそれが実現すると離職をより少なくでき、よりいい会社になりますね。

畑:働く人の価値観が多様化している現実を、まず採用をしている私たちが気付き、会社全体にも気づいてもらうことが大切。それを「最近の若手は…」と簡単に切り離すのではなく、考えを受け止め、会社の成長のためにパイプ役になれたらいいですね。

人に寄り添う姿勢は、

SAWAMURAに根付いているスタイルだと思う。

畑:私たちの仕事は「会社を知ってほしい」「入社してほしい」とアピールし続けること。そこに共感をしてもらい、大手も選択肢にある中で、最後にSAWAMURAを選んでくれた瞬間はすごくやりがいを感じます。今のところ入社式は毎年泣いちゃってます(笑)。

畑:私たちの仕事は「会社を知ってほしい」「入社してほしい」とアピールし続けること。そこに共感をしてもらい、大手も選択肢にある中で、最後にSAWAMURAを選んでくれた瞬間はすごくやりがいを感じます。今のところ入社式は毎年泣いちゃってます(笑)。

ー親心に似た気持ちが芽生えていますね。

畑:それこそ就活の早い学生だと、大学3年生の夏のインターンシップからのお付き合いなので。その子たちが入社して、しばらくした後「受注取れました」など、活躍している話を聞くと、自分ごとのようにうれしいですね。

ー畑さんが学生たちと接する上で、どんなことを大切にしていますか?

畑:採用活動のテーマとして「個に寄り添った選考」を大切にしています。学生にとってはSAWAMURAは何十社受ける中のひとつの企業。複数の企業の選考が同時に進んでいるとどうしても機械的な動きになってしまい、どうしても条件や知名度などで選びがちになります。

だからこそ、学生にとことん寄り添う。結果的にSAWAMURAに来るかどうかはわからないけど「人を大切にしてくれる会社」と伝わればいいなと思っています。SAWAMURAに好感を持ってくれることは、それだけでも価値のあることだと信じて、とにかく全力で寄り添うことを心がけています。

これは応募人数も採用人数も桁違いな大手ではなかなかできない取り組みだと思っています。SAWAMURAは学生が納得いくまで待つこともしますし、そこは中小企業の柔軟さもあるというか。人に寄り添うという姿勢は、SAWAMURAにもともと根付いているスタイルでもあると思います。

ー選考時、具体的にどのように学生に寄り添っているんですか?

畑:SAWAMURAでは3次面接で内定を出すんですが、2次面接と3次面接の間に、学生全員と面談しています。今の就活の状況を聞いたり、会社をどの時期までに決めたいか?とか、いつ決まりそうとか。

ーちなみに何人くらい面談されたんですか?

畑:基本オンラインですが、30人以上はしたと思います。オンラインの方が学生も気軽に参加できるみたいです。

ーしっかり時間を掛けてもらえると、そういう姿勢が伝わりますよね。

畑:おそらく他社の採用活動と比べても、学生と話す機会は多いと思いますね。3次面接でプレゼンを10分間してもらうのですが、その前後でもしっかりコミュニケーションをとっています。これも結構珍しい取り組みだと思います。学生が来社したら、私たちが出迎えて面接の待ち時間の間にコミュニケーションをとる。プレゼンが終わったら、感想を聞く。よく学生からは「こんなに寄り添ってくれる会社はなかったからびっくりしました」と言ってもらえます。

これまでやってきた採用活動のノウハウを、

地域の課題解決にもつなげたい。

ーそれでは課としてのこれからの展望を聞かせてください。

畑:ひとつは、これまで実践してきた採用活動の仕組みやノウハウを、同じ地域で採用活動に課題を感じている中小企業に展開したいですね。そしてもうひとつは、会社がさらに成長を持続していけるように、社員の評価制度とか昇給・昇格とか、これからの時代にあったものに整えたいと思います。

ー採用活動のノウハウで、地域の課題も解決。すてきですね。

畑:中小企業あるあるで、採用の規模が大きくなってくると、機械化しないと間に合わないことも増えてきます。SAWAMURAはちょうど境目にいると感じています。今のやり方はマンパワーがすごい必要だけど、人がやらないと成立しない。それが結果として、学生とのいいマッチングを生み、業界の中でも離職率の低いことにつながっていると思います。

でも新卒採用が成功したかどうかは、3年後、5年後に活躍しているかどうか。結果が出るまでに時間が必要です。そこに今、会社は投資をしてくれているので、採用と人材育成を行う立場としてしっかり期待に応えたい。もどかしくもありますが、逆に言えば入社してから社員の成長過程をサポートできることはやりがいかなと思いますね。

ー人に寄り添う畑さんらしい考えですね。今日はありがとうございました。

今回は畑さんへのインタビューを通して、採用活動を超えたひとづくりへの想いをご紹介しました。

これからも、SAWAMURAで働くひとの想いや取り組みを紹介していきますのでどうぞお楽しみに!

この記事を書いた人

|

福馬俊太郎 滋賀県高島市在住。フリーの編集・ライターとして活動中。SAWAMURA社内報の取材・執筆にも携わる。 |

Interview&Text:福馬俊太郎/Edit:SAWAMURA PRESS編集部