SAWAMURA PRESS

SAWAMURAのブランドミッション「きっかけを創造する」をもとに、地域に新たな「きっかけ」を生み出す活動・ビジョンについてお話を伺うコラム「きっかけStories」。

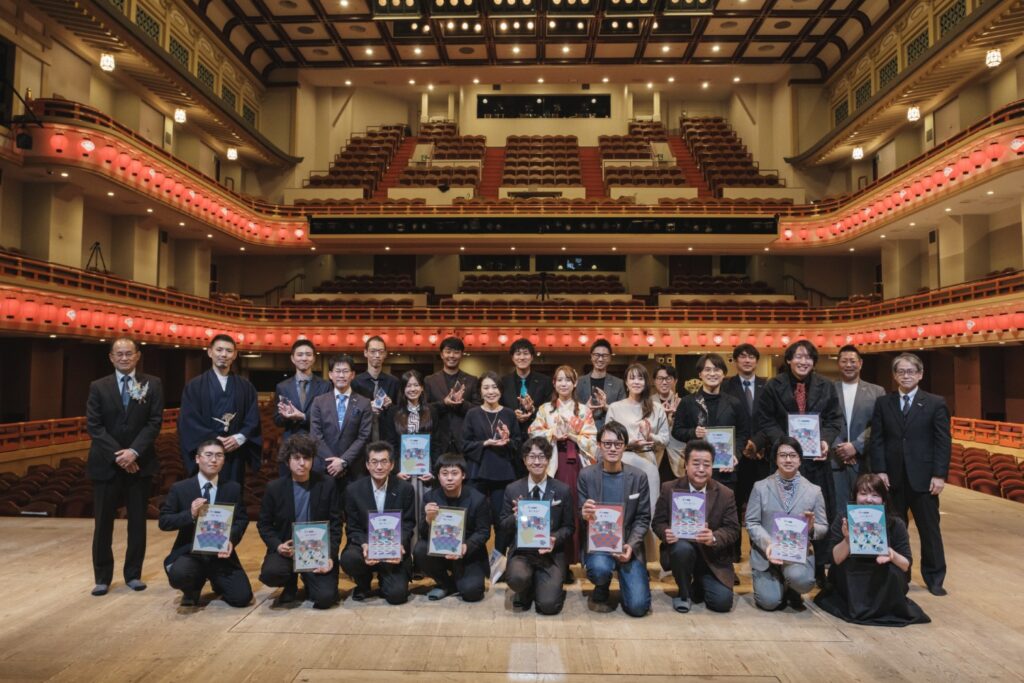

今回ご紹介するのは、経済産業省に勤める沼本さん。「人(社員)の幸せを中心に考えた経営(≒人的資本経営)」を推進する企業の輪を広げる「BE THE LOVED COMPANY PROJECT」の立役者です。なぜこのプロジェクトを立ち上げたのか。そしてプロジェクトを通して見えてきた「社員を大切にする企業」の共通点とは?自身の思いややりがいも交えて語っていただきました。

PROFILE

沼本和輝(ぬまもとかずき)さん

1990年兵庫県神戸市生まれ。 2014年、経済産業省近畿経済産業局入省。2022年から関西の中堅・中小企業にインタビューを行い、社員の幸せと会社の成長の両立を目指すプロジェクト「BE THE LOVED COMPANY PROJECT」に取り組む。

不確実な時代に生き残る強い企業は、

人にしっかり投資をしている。

ー近年、企業の経営において「人的資本経営」という言葉をよく耳にするようになりました。まずは人的資本経営とは何か、教えていただけますか?

人的資本経営は、人を「資本」として捉え、その価値を最大限に引き出すことで、中長期的な企業価値向上につなげる経営のあり方のことを言います。これまでは「人的資源」という言葉に代表されるように、人は「費用(コスト)」として捉えられてきました。この考え方では、利益を最大化するために、人件費や教育研修費などの費用は圧縮すべきとなります。

一方、持続的な企業価値の向上を実現するために、目には見えないけれども企業価値の源泉となる「無形資産」が、特に不確実性が高い時代では大切です。その最たるものが、教育や研修、日々の業務を通じて成長し価値創造の担い手となる「人」です。このような新しい観点から、社員を「費用(コスト)」ではなく、資本と捉えて投資の対象とする。そして、一人ひとりの価値創造の力を高めて、持続的な成長を果たしていこうというのが人的資本経営の考え方です。経産省も2020年から「人材版伊藤レポート」として世に発信・応援しています。

ー人的資本経営が注目されるようになったのには、どんな背景があるんでしょうか?

少子高齢化や個人のキャリア観の変化など、企業を取り巻く環境は大きく変わっています。こうした不確実な時代の中でも持続的に企業価値を高めていくためには、より一層、経営戦略と適合した人材戦略が重要という認識が拡がってきています。

そうした背景のもとで、市場においては、投資家に向けて人的資本など非財務情報を開示する動きが2023年頃から義務化されたのを期に拡がってきている印象です。

ー沼本さんが人的資本経営に関わるようになったきっかけを教えてください。

後ほどご説明する「中小企業における人的資本経営」のプロジェクトを立ち上げた近畿経済産業局の中小企業政策調査課という部署は、普通の役所の部署とは少し違います。一般的に役所の部署は、経営支援、技術開発支援、海外展開など、経営課題別にセクションが決まることが多いです。でも当課は、「いま企業が本当に困っていることは何なのか、これからの時代に成長を果たすための兆しは何なのか」など、多くの企業や組織を訪問してそのインサイトを発掘することがミッションなんです。

所属上、主に関西の中堅・中小企業へお伺いして、経営者と対話しながら最近の課題感やトレンドを聞いてきました。人手不足や人財育成、自社にとってのステークホルダーの捉え方など、企業さんそれぞれの課題への向き合い方を教えて頂く中でふと思ったんです。「人的資本経営も一括りにするのではなく、中小企業ならではの人への投資の考え方・向き合い方があるんじゃないか」と。

その視点で改めて話を聞いていくと「うちの一番重要なステークホルダーは社員だ」と仰る企業が結構あって。しかもそういう会社ほど、意外と人手には困っていなかったりする。「なんやこれ?」という疑問とともに、深掘りする価値があるかもしれないと、探究する意欲が湧き上がって立ち上げたのが「BE THE LOVED COMPANY PROJECT」です。

ーこのキャッチーなプロジェクト名も沼本さんのアイデア?

当初は「中小企業の持続的成長と企業価値向上につながるステークホルダーとの関係性整理と先進事例発掘調査」みたいなガチガチな名前でした(笑)。実は「LOVED COMPANY(愛される会社)」という言葉自体は『WORK MILL(Forbes JAPANと株式会社オカムラが共同で発行しているビジネス誌)』で使われていた言葉なんです。役所の本棚でこの本と言葉を見つけた時は、「これだ!」と思い全身にイナズマが走りました(笑)。また、これまで関わっていたプロジェクトでたまたま『WORK MILL』の関係者と仲良くさせてもらっていたことも功を奏し、すぐに「話を聞かせてほしい!」と連絡しました。すると「LOVED COMPANY」の考え方を関西からもっともっと広めていきたいからどんどん使ってくれと許可もいただいて。そこに地域や社員に愛される会社に「なろう」という意味も込めて、今のプロジェクト名が誕生しました。

経営者の人(社員)に対する熱量を浴びて、

私自身もLOVEDな企業にのめり込んでいきました。

ーでは実際に、どのように企業を調査されたのですか?

初年度は45社ほど訪問しました。すると企業がもつ根底の理念や価値観は近くても、実際に見えてくる組織の仕組みや、人を育む取り組みは本当に多様だとわかってきました。これらの企業をどう捉まえるべきか、これまでのモノサシ(売上高とか社員数とか)で測るのはなんとなく違和感があるなと感じたんです。政策形成に資する調査研究事業なので、一定の「解」を示す必要はあったのですが、一概に測るモノサシがない中、事例から読み取れる普遍的なものを仮説として捉え「45社まわってこういう特徴が見えたんだけれども、こういう可能性があるんじゃないですか?」という「問い」を提示する方針にしました。

ー実際にレポートを拝見しても、企業の考えや、願いの部分がかなりクローズアップされていますね。

そうなんです。多くの経営者や社員の方などの「人」に触れたことで、一人ひとりの考え方や組織の理想、思いを削ぎ落として数値にしても何も伝わらないなと感じました。だから事例ベースのレポートとして示すことで「実はうちの会社もこういう経営やってんねん」とか「今までそういう言葉こそなかったけど、うちもLOVEDっぽいかも」と感じていただける経営者が増えたらいいなと思っています。

初年度のレポートより。SAWAMURAはモデル企業としてプロジェクトに参加

ーその中でSAWAMURAは初年度の事例として紹介されていますね。どういう出会いだったのですか?

初年度に45社まわったんですけど、実は最初に役所が調査先に選んだ会社は10社程度。あとは訪問先の社長さんからのご紹介で数珠つなぎのように拡がってきました。その流れでSAWAMURAさんは、滋賀県の別の企業からのご紹介で。「滋賀県で人を大切にしている経営者を知りませんか?」と聞いたら「あるよ。琵琶湖の向こう側やけど」と教えていただきました(笑)。

ー実際に行かれてみてどうでしたか?

最初の調査時は別の担当が行ってくれたんですけど、訪問後すごく興奮した様子で「こんなええ会社なかなかない!」と、ものすごい熱量で教えてくたことが印象に残っています。ヒアリングメモを読むとインナーブランディングに力を入れていて、外形的にもUターン、Iターンが増えている。すごくおもしろい会社だと思い、改めてオンラインで澤村社長、和田山さんとお話したのを覚えています。

ー具体的にどんな取り組みが興味深かったですか?

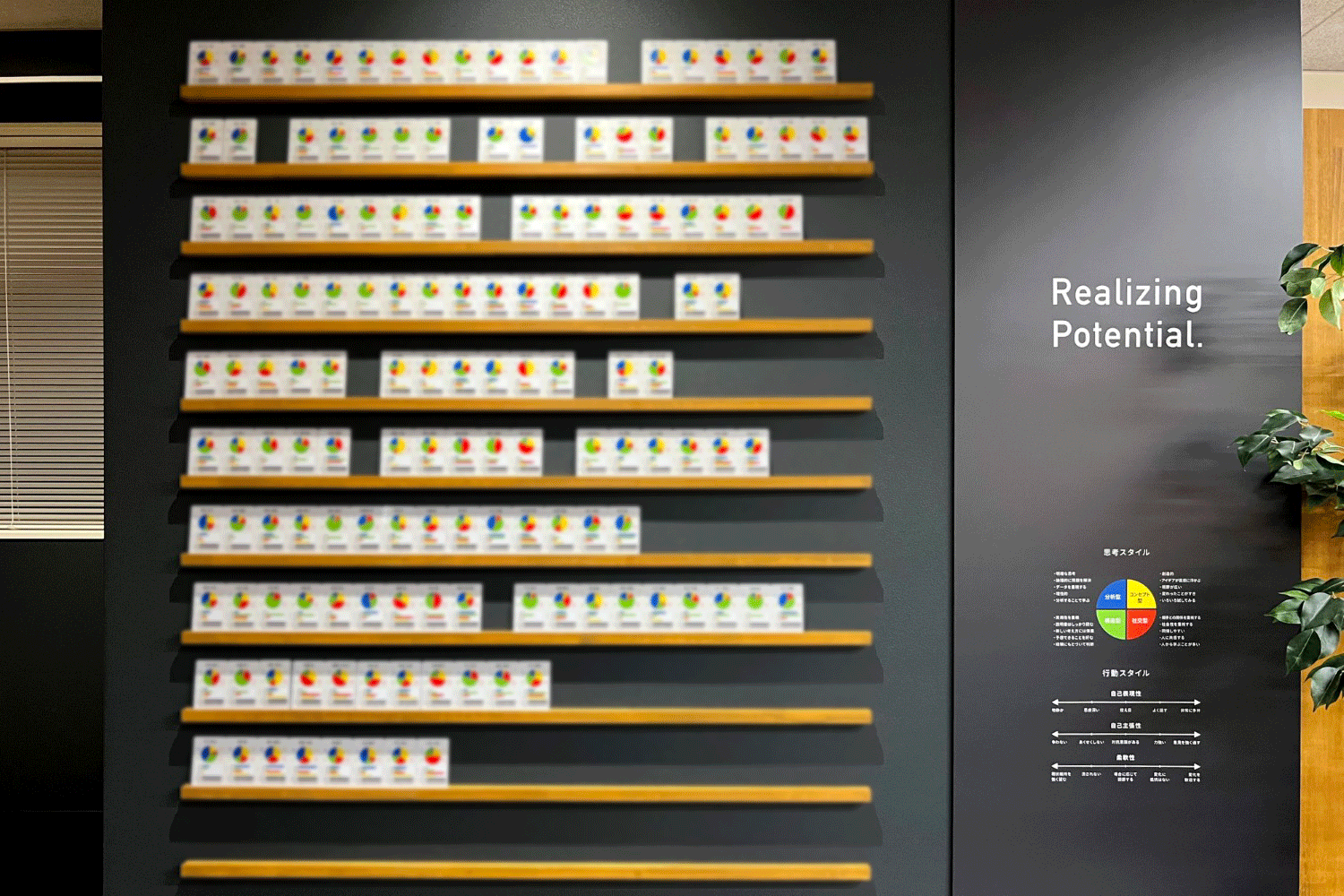

そうですね。社員証の裏にある一人ひとりの考え方や性格を可視化したエマジェネティックスのカード。あれなんかすごくおもしろいですよね。社内でのチーム作りやコミュニケーションをする際にどうしても意見の衝突は起こりますが、あくまで思考のスタイルが違うんだとお互いに理解することで、個人そのものを攻撃しないようにする、という話にはとても感銘を受けたことを覚えています。能力だけではなく個性を大切にする取り組みはとても大事だと思います。

社員一人ひとりの思考特性・行動特性を可視化したカード

もう一社、事例を紹介させてください。その会社はもともと産休・育休後の復職率が低かったんですが、ある取り組みで100%になったんです。それは月1回、会社に赤ちゃんを連れて出勤できる「月一育休出勤」という制度でした。子供を連れていくと会社の入口に赤ちゃんの名前が書かれたボードがあって、社長が出迎えてくれるんです。そして3時間くらい総務の方と社長が赤ちゃんを見てくれる間に、休職中の社員は社内をぐるっと見て回る。職場の雰囲気を定期的に感じて仕事復帰のイメージをつけることも大事なんですけど、会社の人と会って話すことで産休・育休中の孤独や不安も楽になりますよね。これってちょっとしたアイデアですけど、ものすごい効果を生むんです。こういう取り組みこそ、アイデアや手間暇を原資とした「人的資本投資」なんじゃないかなと思います。

ー今、沼本さんから聞いているだけでも、その企業の社員への思いを感じます。そして沼本さん自身も経営者へのヒアリングを楽しんでおられるように感じました。

それはめちゃくちゃあります(笑)。普段、経産省が行う企業へのヒアリングって、海外展開とか、デジタル化とか、事業をよりよくするための話が中心なんです。経営者と組織や人に関する話をしたことなんて、個人的にもほとんどありませんでした。でも、いざ組織や人の話を聞いてみると、1時間の予定が2時間半とかになることもざらなんですよ。それくらいみなさん人(社員)に対して熱量を持っているのがすごい発見で、自分自身もこのプロジェクトにのめり込んでいきました。

そもそも人の話って、どんな組織にもあてはまることですよね。自分のいる「役所」という組織のことを振り返りながら話が聞けるので、まるでレクチャーを受けているような気分になるんです。企業でしていることを役所でやるとどんな感じになるのかなと。ここがボトルネックになっているなとか。我が事にしやすいのも大きかったですね。

人が自律して働ける環境を

どうやって育んでいけるかが大切。

ー経営者へのヒアリングの一方、LOVEDな会社で働く社員に共通点はありましたか?

実はこのプロジェクトを進める中で、一番おもしろかったのがそこなんです。3年間で65社の企業さんに訪問させてもらって感じたのは、会社の中に「自律した人が多い」ということでした。人的資本経営のアウトカムって、この「自律した人」が育まれるその育成確率ではないか、と直感し、それが次第に仮説に変わっていきました。

例えば、役員でもない30-40代くらいの中堅どころの社員さんが、「この人経営者かな?」と錯覚するくらい、世の中の物事に対する視座の高さや視野の広さを持っていたり、自分の仕事の範囲を超えて組織全体、地域、社会について語れる、というのがLOVED COMPANY(愛される企業)の特徴だと感じています。僕らはそういう人のことを「自律型中核人財」と銘打って整理しています。「自律」という言葉にもいろいろな解釈がありますが、リサーチを重ね、「自律的に考動する人のこと。それは、自ら仕事の意義ややりがいを見出し、自分ごととして取り組む人であり、更に自分が起点となって他者の前向きな変化を促すことに喜びを感じる存在」と定義しました。

これからますます不確実になっていく世の中、「自律型中核人財」をどれだけ増やせるか。それが組織力に直結する時代が来ると思います。

ー自律した社員が自然に育まれる環境は、会社として強いですね。そのLOVEDな考えを広めるために、これからの展望を聞かせてください。

まだまだLOVEDって言われても、わからん!っていうのが世の中の実情だと思っています。これからどうやってわかりやすく認知拡大していくかが大きな課題かなと思います。

もう一つは、先ほどの「モノサシ」の話に通じますが、会社の「いい状態」を一つの条件で定義するのは難しいなぁと。会社によって異なるそれぞれの「いい状態」に多様性があることが伝わるカルテみたいなツールを開発したいと考えています。イメージとしては、みんな健康なんだけど、スポーツ選手が各々の種目で求められる最適な体の状態(能力・特性・筋肉量etc)が違うように、それぞれの会社にとってのいい状態を、わかりやすく可視化することができたらおもしろいよねと話しています。

ー完成するのを楽しみにしています。最後に、人的資本経営の取り組みを10年、20年と続けていった先の、地方の中小企業の可能性について教えてください。

人が自律して働けることって、人の幸せの条件になっている気がしていて。人によって幸せの感じ方は違うけど、自分で考え、自分で選んで、自分で決められることが前提条件だと思うんです。経営活動を持続する中でそれを実現できる環境をどうやって育んでいけるか、そこが大事だと思います。一人ひとりが自分で選べる範囲を、持続的に成長させながら広げていくこと。それが人への投資でやるべきことだとしたら、中小企業という組織規模・事業スピードには利があるんじゃないかなと感じます。これは大企業とか、組織が細分化されていたら得難い環境だと思います。

そういう自律した人が育まれている事実を何らかの形で測れれば、いわば人の「育み力」みたいなものが企業の無形資産として可視化できるようになる。それがバランスシートに載った途端、地域の中小企業の価値そのもののパラダイムシフトが起きるのではないかと信じています。

ーLOVEDな企業を起点に、地域全体が盛り上がる。とても素敵ですね。今日はお話ありがとうございました。

<インタビューを終えて>

当初、経済産業省の方ということで、勝手に堅苦しい感じの方なのかなと想像をしていましたが、いざ話を聞いてみるとまったくの逆で。とても明るく親しみやすいお人柄が印象的でした。そして何より感じたことは、このプロジェクトを「仕事でやっている感じ」がしないこと。社会をもっとよくしたい、という自身の思いがベースにあって動かれている。それがこのプロジェクトの大きな原動力になっている気がしました。

この記事を書いた人

|

福馬俊太郎 滋賀県高島市在住。フリーの編集・ライターとして活動中。SAWAMURA社内報の取材・執筆にも携わる。 |

Interview&Text:福馬俊太郎/Photo:佐野誠二/Edit:SAWAMURA PRESS編集部