SAWAMURA PRESS

2025年7月25日、第1回「きっかけ共創ラボ」が開催されました。

きっかけ共創ラボは、新たな発見を得る「学び」と組織の枠組みを超えた「コミュニティ」の2軸で地域・滋賀を盛り上げる、SAWAMURAの新しいプロジェクト。第1回目の活動として「アート思考」をテーマにしたワークショップを行いました。

「きっかけ共創ラボ」の詳細はこちらから!

https://sites.google.com/sawamura-shiga.co.jp/lab/top

この記事を書いた人

|

福馬俊太郎 滋賀県高島市在住。フリーの編集・ライターとして活動中。SAWAMURA社内報の取材・執筆にも携わる。 |

こんにちは、高島市でライターをしている福馬(ふくま)です。

SAWAMURAさんを定期的に取材させてもらっていると、最近よく聞く「共創」というキーワード。会社の取り組みを外から見ていても、組織を越えてさまざまな人を巻き込み、共創の渦を生み出し、日々新たな挑戦をされているなと感じます。

そして今回新たに動き出したプロジェクトの第1回目のテーマが「アート思考」。

共創とアート思考? いったい何をするのでしょうか?

事前の説明では「企業を取り巻く課題も従来の正解志向では解けない課題がたくさん。正解のない問いに挑むための創造的なアプローチとして、今アート思考が注目されています」とのこと。

どうやら美術の歴史や難しい技法の話ではなく、アート作品を見る時の自由な考え方を日々の業務の中に取り入れてみようというワークショップらしい。アートにちょっと苦手意識のある私は、いったいどんな考え方なのだろう?と思いながら参加しました。

レポートの最後には、イベント主催者へのインタビューや参加者の感想などもお届けしています。

共創スペース「Rin Takashima」を貸切!

きっかけ共創ラボ、はじまります。

司会あいさつ

会場はSAWAMURA本社横にある共創スペース「RinTakashima」。

滋賀県を中心にさまざまな業種の広報や採用担当、さらに学生も集まりました。そしてイベントの企画メンバーである広報の川嵜さんがイントロダクションを行いました。

今回オンラインで講師をされた末永幸歩(すえなが ゆきほ)さんは、アート教育実践家・アーティスト。著書『13歳からのアート思考』は22万部を超えるベストセラーで、現在全国の教育機関・企業・社会のさまざまな場での講演やワークショップ、執筆活動を通してアートの考え方を伝えています。

末永 幸歩 / アート教育実践家・アーティスト

武蔵野美術大学 造形学部 卒業。東京学芸大学 大学院 教育学研究科(美術教育)修了。中学校の美術教諭としての経験をもち、「制作の技術指導」「美術史の知識伝達」に偏重した美術教育の実態への問題意識から、アートを通して「自分なりのものの見方」で「自分だけの答え」を探究する授業を行ってきた。2020年にアート教育実践家として独立。全国の学校・企業・社会の様々な場での講演やワークショップの企画実施、書籍の執筆など、多岐に渡る活動を通して生きることの基盤となるアートの考え方を伝えている。

講師による自己紹介を兼ねた挨拶の後は、アート思考の講義へ。参加者もこれからどんな講義がはじまるのか、わくわくドキドキの表情でした。

講師によるあいさつ

アート思考っていったい何だろう!?

お絵描きをして考えるウォーミングアップ!

まずは「アート思考」について学ぶ講義。といっても講師が一方的に伝えるスタイルではなく、参加者も一緒に体験しながら少しずつ理解を深めていきます。まずはお題の絵を描くワークでウォーミングアップ!

お絵描き風景

描き終えたら、席を立ち隣の人と自己紹介。次にお互いの描いた絵で共通する部分について話します。次第に笑い声も聞こえてきて、リラックスした空気になりました。

立ってお互い自己紹介

ここで末永さんからアート思考とは、具体的にどういう思考なのかを教えていただきました。

「アートの本質は自分の興味を起点に、探求するプロセスです。自分だけのものの見方で世界を見つめ、自分なりの答えを生み出し、それによって新たな問いを生み出すのがアート思考です」

解説風景

自由な視点から導き出した「自分なりの答えをつくる」練習をした後に、今回のメインイベントである実践ワークショップを行いました。

他者との対話で、さらにおもしろい!

自分なりの見方を磨く「アウトプット鑑賞」

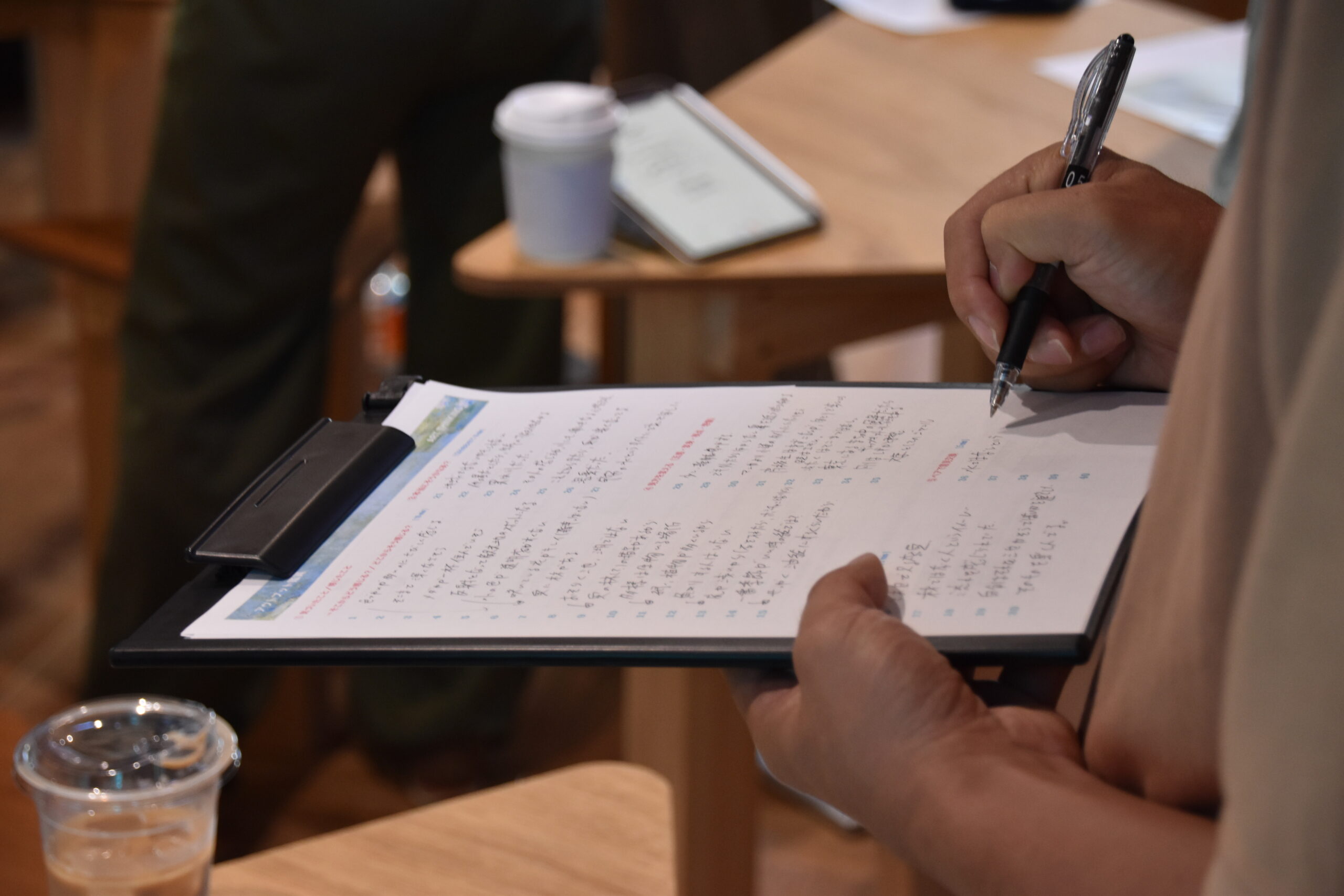

ここからはアート思考を踏まえた実践ワークショップ。感じたことを紙に書き出し、話したり、思ったことをアプトプットしながら作品を見る末永さん流の「アウトプット鑑賞」を行いました。

参加者の手元には1枚の油絵が印刷された紙。作者も絵のタイトルも伏せられた状態で、思ったことを書き出します。そして書き終えたらお隣の人とお互いの気づきを話し合い、新しい発見をまた紙に書き足していきました。

今回の題材はクロード・モネの代表作『睡蓮』

まずは作品をじっくり鑑賞しながら感じたことを書き出します

お隣の人と話し合い、新たな発見をまた紙に書き足していきます

次に末永さんから見方を変えるヒントが与えられ、再びチャレンジします。

先生からのヒントで見つけた新しい発見を書き出します

それをさらに他者と共有して自分なりの見方を磨いていきました

1つの絵画をここまで時間を使って向き合い、さらにいろんな見方で考えたことはみなさんありますか?

見方をちょっと変えることで、新しい気づきを発見でき、さらに他者との対話を繰り返すことで、自分なりの見方が研ぎ澄まされていきました。

アウトプット鑑賞を終え、末永先生から講義の総括をしていただきました。

「アート思考は、自分なりのものの見方を広げるためのアプローチ方法です。直接的にビジネスに活かせるかというと、活かせるかもしれないし、活かされないかもしれません。

ただアート思考で答えをつくることを徹底していれば、他者の答えに対して寛容に受け止められることにもつながります。そこからはきっと、創造的な活動が生まれチームや組織の風土を形成してくれると私は思います」

当初、難しそうなテーマだなと感じていたアート思考。ワークショップで実践していいくうちに、他者との対話を通じて考えを深めていくあたりに、共創とのつながりを感じることができました。

アート思考について学んだ、参加者の感想をご紹介します。

講義の後に参加者の親睦を深める交流会が行われました。そこで今回のきっかけ創造ラボの感想を参加者に聞いてきました。

●製造業 経理・採用担当 男性

普段の仕事だと、どうしても自分を一旦置いてお客様や社員など他者に目を向けがちで。それで気持ち的にアップアップになっていたところもありました。今回特に印象に残ったことは、他者と対話する前にまず自分がどうしたいのかということ。アート思考でいうところの「自分の答えをつくる」時間をもっと大切にしたいですね。それが他者の理解を深めることにもつながるところに「はっ」としました。

●福祉・介護 総務・人事担当 女性

自分の答えを追求することで、考え方を柔軟にしていく。それが今の時代、とても大事なことだと思いました。私は採用担当ですが、伸びる人は自分で考える力を持っています。会社に入ってもその力を伸ばし続けられるように、また会社でその力をつけられるように環境を整えていきたいですね。

●美術大学3回生 女性

高校生の時に『13歳からのアート思考』を読んでいたので興味があり参加しました。普段の授業でもグループワークで意見を共有する機会はあります。でも1つの作品の見方をいろいろ変えて、新しい視点を発見する機会はなかったのでとてもおもしろかったです。

●建設会社 設計士 男性

アウトプット鑑賞の題材になったモネの『睡蓮』は見たことのある作品でした。でもペアの方との対話の中で「水面に後ろの木が映っている」と言われた瞬間。全然違った作品として見ることができました。今まで睡蓮を見ていたんですけど、モネは睡蓮を描いているんじゃなくて、もしかしたら空を描いてたのかなと。アート鑑賞は一人で見るんじゃなくて、人と見て、感想を話し合うこともとても意味があるように感じました。

「共創ってこういうことだよね!」

と体感できる場所が必要だった。

参加者の満足度も高かったように思えた第1回きっかけ共創ラボ。イベント企画メンバーの一人、川嵜さんにもお話を伺いました。

きっかけ共創ラボを開催された経緯を教えてください。

きっかけ共創ラボを開催された経緯を教えてください。

川嵜:今、会社全体でより大きな価値を生み出すために「共創」をキーワードに掲げています。でも言葉をいくら掲げてもなかなか伝わりませんよね。そこで「共創ってこういうことだよね!」と体感できる場所が必要だと思ったのが経緯です。

「共創を感じる場所づくり」すてきですね。では具体的なコンセプトはありますか?

川嵜:新たな発見を得る「学び」と、組織の枠組みを超えた「コミュニティ」の2軸をコンセプトにしています。会社の掲げる共創のコミュニティは、社員同士だけではありません。地域や滋賀県、さらに県外の人や会社まで広く設定しています。そして共創を重ねることで、より大きな価値を生み出す段階へと発展させていきたいです。

第1回目のテーマは「アート思考をビジネスに」でした。その狙いは?

川嵜:末永さんのお話にもありましたが、今はVUCA(ブーカ)と呼ばれるように、社会やビジネス環境は予測困難な状況です。企業の方向性を発信する広報には、従来の延長線上にない「新たな視点」が強く求められています。もちろん、営業や人事でも同じだと思います。でも、実際にどうしたらいいかはわからないですよね。その初めの一歩として、アート思考というテーマはぴったりだと思いました。

実際、川嵜さんのお仕事でアート思考が必要だと感じますか?

川嵜:私の所属するブランドコミュニケーション課では、日々の課題に対応する仕事とは別に、今までやったことのない「新しいものを生み出す」ことが求められています。そのアプローチ方法として、アート思考はとても大切だと感じています。

日々アート思考の大切さを実感されているんですね。では第1回目のきっかけ創造ラボを終えた率直な感想を聞かせてください。

川嵜:やってよかったと思いました(笑)。今回は先生から新しい視点を学ぶ、学んだものをペアワークでより深めて学び取ることがメインでしたが、参加者が思い思いに自由に楽しんでもらえたのかなと思います。

第2回目もすでに企画されているそうですが。

川嵜:アート思考のワークショップでも実践した「対話」を、次回はより大切にしたいと思っています。

テーマはもう決まっているんですか?

川嵜:次は多くの企業が直面する課題「採用」をテーマにします。なので同じ課題を感じていらっしゃる人事や採用・広報の方に来てもらえるとうれしいですね。また企業からすると採用活動ですが、学生からすると就職活動。なので、教育関係の方や学生にも参加してほしいです。双方向からの意見交換ができれば、より充実した内容になるんじゃないかなと。そこに新しい気づきがあるんじゃないかなと期待しています。

第2回も楽しみにしています。ありがとうございました。

アート思考をテーマに開催された第1回「きっかけ創造ラボ」。ただ座って聞いているだけではなく、参加者が前向きに意見を発して、他者との対話を通して新たな発見と出会う。そんな一体感のある楽しいイベントでした。

きっかけ共創ラボ https://sites.google.com/sawamura-shiga.co.jp/lab/

会場 RinTakashima https://www.rin-takashima.jp/

Text:福馬/Edit:SAWAMURA PRESS編集部