最終更新日:2022年12月28日

少子高齢化に伴い、訪問介護サービスの需要は増加傾向にあります。社会福祉関連サービスの開始を検討している場合は、訪問介護の収益モデルや動向をチェックしましょう。この記事では、訪問介護サービスの内容や収益モデル、必要な資格、開業の流れなどについて詳しく解説します。

訪問介護サービスとは

訪問介護サービスとは、介護が必要な人の家を訪問し、さまざまな介助を行うサービスのことです。施設で行う内容と同じく、入浴や食事、排せつなどに加え、掃除や洗濯、通院の送迎、病院手続き代行などまで行う場合もあります。なお、サービスの提供範囲は事業者や利用者によって異なります。

訪問介護サービスの需要

令和2年度高齢社会白書によると、2016年における平均寿命は男性が約80歳、女性が約87歳で、年々延びています。それに伴い、訪問看護サービスを利用する可能性がある要介護者も増加傾向にあります。

少子高齢化の根本的な解消策はいまだ確立されていないため、訪問介護サービスの需要は今後も高まり続ける見込みです。

訪問介護サービスの収益モデル

訪問介護サービスは、介護保険制度にもとづき介護報酬を国から受け取ることで成り立ちます。介護報酬の計算方法は介護保険制度で細かく定められており、事業者の判断で変えることはできません。

介護報酬は国から支払われるため、未払いによってキャッシュフローが悪化する心配はないでしょう。その一方で、利用者が少ない場合は収益が低下し、事業継続が難しくなる恐れがあります。1人あたりの単価を上げて、収益の効率を高めることもできません。

そのため、訪問看護サービスだけではなく、福祉関連サービスを複数運営し、事業の安定化を図ることも検討すべきでしょう。

訪問介護サービスの収益を増やすためのポイント

訪問介護サービスの収益を増やしたい場合は、次のポイントを押さえましょう。

対象を子どもにまで広げる

訪問介護サービスの利用者は、要介護の高齢者がメインです。対象者を子どもにまで広げることで、収益増加と安定化につながります。先天性・後天性の病気、事故などで歩けない、生活がままならない子どもにも訪問介護サービスを提供することで、収益のみならず児童福祉にも貢献できます。

土日対応する

土日対応している訪問介護サービスは一般的に少ないといわれています。そのため、土日対応することで収益増加・安定化につながるでしょう。ただし、土日の訪問介護を希望する人ばかりとは限らないため、事前の調査が必要です。また、土日の利用を求められた場合にのみ持ち回りでスタッフを派遣するなど、固定費を増やさないための対策も欠かせません。

訪問介護サービスの開業手続き

訪問介護サービスは、法人の設立と事務所の確保、開業事業所の指定申請をし、審査に通過できた場合に開業できます。訪問看護サービスの開業手続きについて詳しくみていきましょう。

1.法人設立

訪問介護サービスを行える法人には、株式会社や合同会社、NPO法人、一般社団法人があります。株式会社や合同会社は3週間程度で設立できますが、NPO法人の設立には3~5ヶ月、一般社団法人の場合は1ヶ月程度かかるため、余裕を持って準備しましょう。

2.事務所の賃貸・リフォームなど

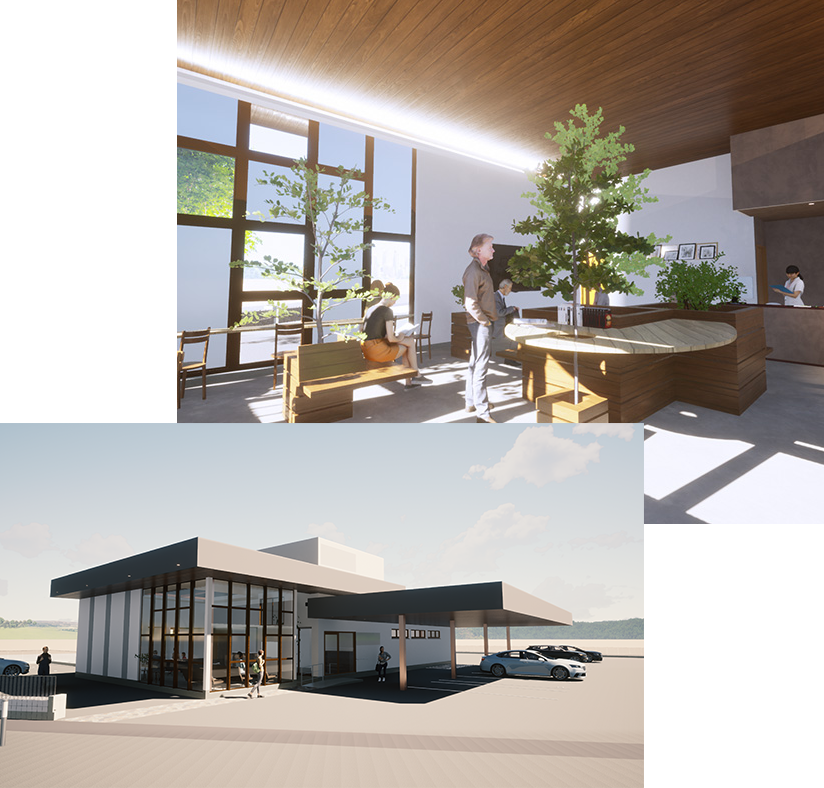

訪問介護サービスを行うには、事務所の設置が必要です。事務作業や会議などを行えるスペース、洗面台などが要件として定められています。訪問介護サービスとして事務所を改装したい、設備を導入したい場合は、プロのリフォーム会社に相談することをおすすめします。

3.各種申請

介護事業者指定申請を行う場合、事業開始希望日の2~4ヶ月前に自治体と協議する必要があります。事務所平面図や法人登記事項証明書などを持参し、申請可能な状況であることを証明しましょう。

訪問介護サービスの開業に必要な金額

訪問介護サービスは利用者の家でサービスを提供するため、事務所の用意にそれほど多額の資金は必要ありませんが、500万~1,000万円程度は用意しておきましょう。事務所の手配、改装、設備の導入、運転資金、人件費、求人募集など、さまざまな用途で使用します。なお、訪問介護サービスは介護施設を経営していなくても行えるため、施設型介護事業と比べて始めやすいでしょう。

まとめ

訪問介護サービスの収益モデルは、提供したサービス内容に基づき、介護保険制度で定められた介護報酬を受け取るものです。利用者数およびサービス内容が増えれば増えるほどに多くの介護報酬を受け取ることができます。

病院やクリニック、介護施設、訪問介護サービスの事務所などのリフォームや新築を検討しており、滋賀・京都・福井でデザインにもこだわる建設、建築設計、リフォームの業者をお探しなら株式会社澤村にお任せください。