最終更新日:2022年12月28日

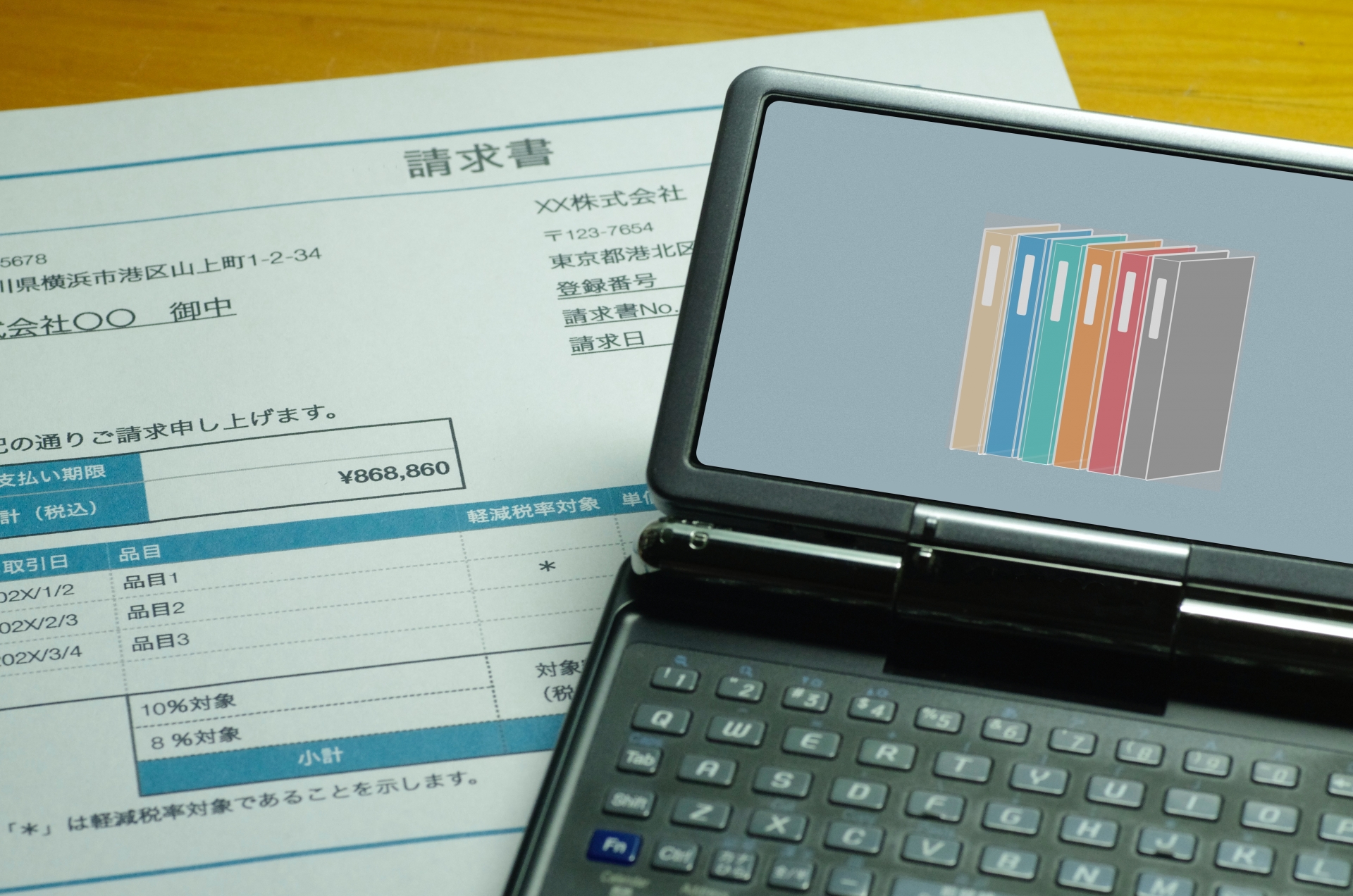

帳簿は紙で保存することが一般的でしたが、現在は電子帳簿保存法によりデジタルデータでの保存が推進されています。また、デジタルデータでの保存が進むように、度重なる法改正で保存要件の緩和などが行われている状況です。この記事では、電子帳簿保存法とその改正内容について解説するとともに、同法に基づいて帳簿のデジタルデータでの保存を推進するメリット・デメリットについて解説します。

電子帳簿保存法とは

電子帳簿保存法は、請求書や契約書、損益計算書、賃借対照表などの書類をデジタルデータで保存する際の要件を定める法律です。税法上において紙での保存が義務付けられている「国税関係帳簿書類」と、「保存が義務付けられていない書類」があり、電子帳簿保存法は後者の保存義務を定めています。

インターネットの普及により、請求書や契約書などのやり取りをオンラインで行う企業が増加したことを受け、電子データで取引した場合はそれを保存すべきと定められました。

電子帳簿保存法の改正内容

電子帳簿保存法は、1998年の公布・施行から2005~2020年までに複数回改正されています。改正内容については以下のとおりです。

- 2005年改正……一定の要件のもとでのスキャナ保存の認可

- 2015年改正……スキャナ保存の要件緩和

- 2016年改正……スキャナ保存の要件をさらに緩和・領収書などのスキャンの要件整備・小規模企業者の特例を制定

- 2019年改正……一定要件のもとで過去書類のスキャナ保存が可能になる

- 2020年改正……電子取引の電磁的記録の保存要件を緩和

- 2022年改正……制度導入における事前承認が不要になる・ペナルティ強化・適正事務処理要件の廃止・タイムスタンプおよび検索の要件の緩和

なお、「.xlsx」や「.docx」、「.pdf」といったデジタルデータのやり取りを「電子取引」といい、そのやり取りで取得したデジタルデータは、2024年1月以降は電子保存が義務付けられます。紙での保存が不可になる点に注意しましょう。

電子帳簿保存法における電子保存の要件

電子帳簿保存法では、デジタルデータの保存について次の要件が定められています。

真実性の確保

真実性の確保とは、デジタルデータの不正な改ざんを防ぐための対策を取ることです。

関係書類の備え付け

関係書類の備え付けとは、デジタルデータを保存したツールやシステム、サービスなどの使い方を説明する書類を用意することです。

見読可能性の確保

見読可能性の確保とは、デジタルデータを速やかに閲覧できるプリンター、ディスプレイなどの機器を設置することです。

検索機能の確保

検索機能の確保とは、任意のデジタルデータを速やかに検索できるように整備することです。例えば、一般的なPCのフォルダには検索機能が搭載されており、任意の文字列で検索することでデジタルデータの保存場所を確認できます。

電子帳簿保存を推進するメリット

電子帳簿保存法に基づいて電子帳簿保存を推進することには、次のようなメリットがあります。

経理業務におけるミスの軽減・効率化

デジタルデータは紙と比べて容易に管理できるため、業務効率化およびミスの軽減につながります。例えば、書類の場所がわからない場合は手当たり次第に探すしかありませんが、デジタルデータはタイトルの一部を検索することで数秒程度で保管場所がわかります。

リモートワークへの対応

紙のやり取りの場合、リモートワークが難しいでしょう。1つの書類をその度に郵送していては、仕事がスムーズに進みません。デジタルデータはインターネットで瞬時に送信できるため、リモートワークにも対応した方法と言えます。

省スペース

書類を紙で保管する場合、それだけ多くのスペースが必要です。デジタルデータはPCのハードディスクドライブ内やサーバー上に保管するため、オフィスのスペースを取ることはありません。どれだけファイルが増えたとしても、文章がメインのデジタルデータがPCの容量を圧迫する心配もないのです。

コスト削減

紙の帳簿を作成する場合、紙やインク、切手、ファイルなどに費用がかかります。デジタルデータの保管に必要なものは、PCやプリンター、スキャナーのみで、ランニングコストはほとんどかかりません。

電子帳簿保存を推進する際の注意点

電子帳簿保存を推進する際は、次の注意点を押さえましょう。

システムの導入に時間がかかる

全ての帳簿書類をデジタルデータで保管するには、機器の設置や書類のスキャンなどが必要です。体制を整えるのに時間がかかるほか、プリンターやスキャナー、PCなどの導入に費用がかかります。

社内ルールの見直しが必要

紙とデジタルデータでは保管のポイント、定めるべきルールが異なります。社内ルールを見直して周知徹底・社員教育をする必要があります。

まとめ

電子帳簿保存法に基づき、帳簿書類をデジタルデータで保存することで、日々の管理・運用の効率化やミスの軽減につながります。今回、解説した内容を参考に、デジタルデータでの保管に必要なシステムやツールの導入、社内ルールの見直しなどを行いましょう。