最終更新日:2022年08月31日

サービス付き高齢者向け賃貸住宅を建設する際は、サービス付き高齢者向け賃貸住宅建設融資を利用してはいかがでしょうか。一般的な融資と比べて金利や返済条件が優遇されているため、少ない負担で施設を開業できます。ここでは、サービス付き高齢者向け賃貸住宅建設融資の特徴や利用条件、手続きの流れについて詳しく解説します。

サービス付き高齢者向け賃貸住宅の建設費用

サービス付き高齢者向け賃貸住宅の建設にかかる費用は、約1億~2億円が目安です。これだけの金額を用意するためには、複数の金融機関から借り入れたり補助金を活用したりする必要があります。

このときに注意したいのが、焦って高金利の業者から借り入れないことです。借入額が大きくなればなるほどに、金利の影響も大きくなります。利息が膨らむことで月々の返済負担が大きくなり、運営に支障をきたす可能性も否定できません。

だからといって、建設費用を抑えれば、入所者が満足できるサービス付き高齢者向け賃貸住宅にはならないでしょう。サービス付き高齢者向け賃貸住宅建設融資をうまく活用して、コストを抑えつつ、より良い施設を作りましょう。

サービス付き高齢者向け賃貸住宅建設融資の特徴

サービス付き高齢者向け賃貸住宅建設融資には、次の特徴があります。

固定金利35年と15年の2タイプ

サービス付き高齢者向け賃貸住宅建設融資は、固定金利35年と15年の2タイプで、金利上昇に伴う返済額の増加のリスクを回避できます。

元金据置期間の利用が可能

最初の1年間は元金の返済を据え置いて、利息のみの返済とすることで、開業当初にかかる多額のコストの負担を軽減できます。

融資上限額は建設事業費の100%

建設事業費の100%相当の額まで借り入れることができます。

融資の対象

融資対象の事業費用は、建築主体工事費や電気工事費、開発工事費といった建設に関する全ての費用です。なお、入居者募集費用や仲介手数料、設備関係費用などは対象外のため注意しましょう。

サービス付き高齢者向け賃貸住宅建設融資の利用条件

サービス付き高齢者向け賃貸住宅建設融資は、通常の融資と同様に、確実な返済を見込めるほか、保証能力のある法人または個人の連帯保証人をつけられることなどが主な利用条件です。ただし、サービス付き高齢者向け賃貸住宅建設融資の建設資金以外の用途では利用できません。

サービス付き高齢者向け賃貸住宅建設融資の申し込みの流れ

サービス付き高齢者向け賃貸住宅建設融資は次の流れで申し込みます。

1.事前相談・申し込み

まずは、事前相談で要件に適合しているかどうかを確認します。事前相談から融資の申し込みまでにかかる期間は、通常2~6ヶ月程度です。

2.融資審査

融資審査には2ヶ月程度かかります。審査の結果、追加の連帯保証人の用意や融資額の増減を提案されることがあります。

3.融資内容の決定

融資内容が決まったら、融資予約通知書が交付されます。

4.設計検査

適合証明検査機関による設計検査が行われます。合格後は、設計検査に関する通知書が交付されるので、機構窓口へ提出しましょう。

5.入居者の募集

サービス付き高齢者向け賃貸住宅の入居者を募集します。

6.融資基本約定書の提出・中間資金の受取

着工時に融資総額の約30%、屋根工事完了時にも約30%、竣工時にも30%の中間資金を受け取ることができます。

7.竣工現場検査・工事費精算報告

適合証明検査機関による現場検査が行われます。資料に基づき工事費を確認します。検査合格後に交付される適合証明書を機構窓口へ提出しましょう。

8.融資額の確定

工事費の確認が完了したら、融資総額を決定します。工事費が当初の予定を下回った場合は再審査が必要です。

9.契約

金銭消費貸借抵当権設定契約を締結したうえで、抵当権設定登記手続を行います。

10.最終回資金を受け取る

最終回資金とは、融資総額から受け取り済みの中間資金を差し引いて残った資金のことです。

まとめ

サービス付き高齢者向け賃貸住宅を建設する際は、多額の融資を受ける必要があります。借金が高くなればなるほどに金利の影響が大きくなるため、サービス付き高齢者向け賃貸住宅建設融資をうまく活用しましょう。また、資金調達と並行して、施設の建設を依頼する業者も選ぶ必要があります。

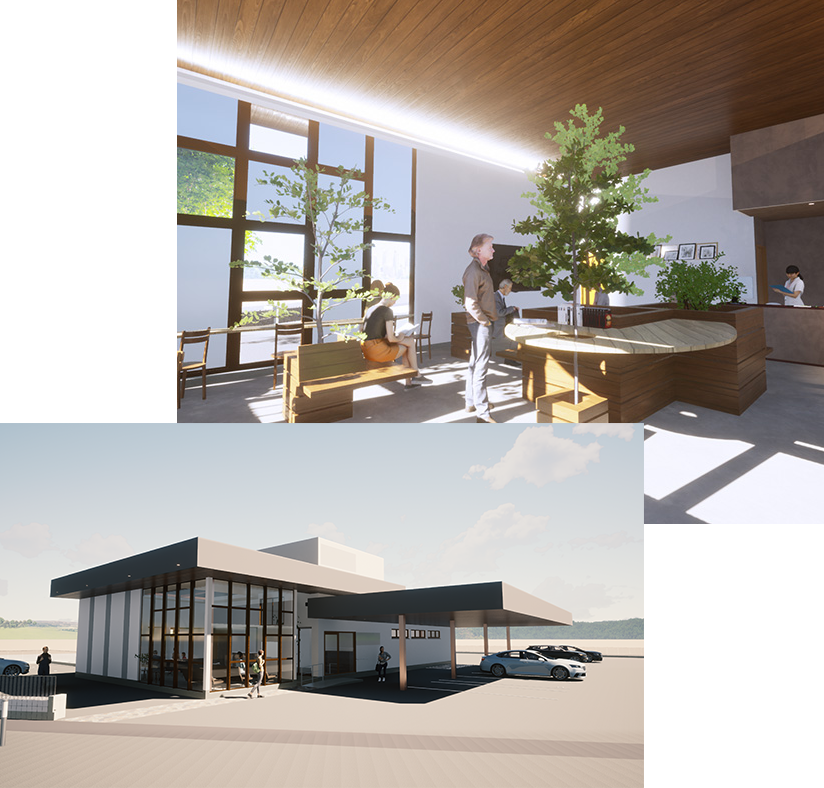

病院やクリニックのリフォームや新築を検討しており、滋賀・京都・福井でデザインにもこだわる建設、建築設計、リフォームの業者をお探しなら株式会社澤村にお任せください。