最終更新日:2022年07月28日

医院を開業する際は、テナント物件を借りる方法と自宅を使用する方法があります。自宅を診療所としても使用する場合は、家賃や光熱費、固定資産税などを按分(あんぶん)し、適切に処理しなければなりません。ここでは、自宅兼診療所の税務処理における適切な按分の方法や光熱費、家賃などの扱いを紹介します。

按分(あんぶん)」とは

按分(あんぶん)とは、金銭や物品などを割り振ることを指します。例えば、3人で食事をした際に1人が3人分の代金を一時的に支払った場合、他の2人は自分が食べた食事の代金を返す必要があります。いわゆる「割り勘」のことなのですが、それぞれが食べた食事の代金がわからないことがあるのです。

1つの皿に盛られた料理を3人がそれぞれ自分の皿に取り分けた場合、正確に食べた量を知ることはできません。この場合は、1回に盛り付ける量を一定にして、盛り付けた回数でそれぞれが支払う代金を決めることになります。

例えば、3,000円の料理をAさんが2回、Bさんが3回、Cさんが4回盛り付けた場合、次のように計算します。

3,000円÷9回(合計の盛り付けた回数)=盛り付け1回につき約333円

Aさん……333円×2回=666

Bさん……333円×3回=999

Cさん……333円×4回=1,332

3円があまりますが、正確に按分したい場合は均等に1円ずつ割り振ることで解決できます。

事業における按分とは

事業においては、確定申告や経費に関して按分を行うことがあります。自宅兼診療所の場合、自宅として使う部分と診療所として使う部分があるため、全てまとめて経費にすることはできません。あくまでも事業に使用する部分のみ経費にできるため、按分によって経費を明確化する必要があります。

按分する項目は、固定資産税や家賃、光熱費、交際費、通信費などです。

事業における按分の決め方

按分の割合を決める基準は、専有面積や使用日数・時間などです。事業に使用する日数が多くなればなるほどに割合いが大きくなります。例えば、自宅の8割を診療所として使用している場合は、8割にかかる費用を経費に計上できます。

按分の割合については厳密なルールがあるわけではありませんが、税務調査で指摘を受けた際に合理的な返答ができなければ、税金の過少申告を疑われる恐れがあります。そのため、実情に合った基準や計算方法に基づいて、按分の割合を決めることが大切です。

自宅と診療所の按分

事業主が所有している土地に自宅兼診療所を建設した場合、自宅部分と診療所部分に分けたうえで按分します。自宅部分は経費に計上できませんが、住宅ローンを利用している場合は住宅借入金等特別控除を適用できる可能性があります。

自宅と診療所の按分は、床面積で判断することが一般的です。

例えば、建物部分において診療所が40坪で自宅が30坪で合計70坪、土地部分において建物敷地が50坪で医院駐車場が40坪で合計90坪の場合、次のように按分します。

建物

事業部分 70坪×(40坪÷70坪)=40坪(57 .1%)

自宅部分 70坪×(30坪÷70坪)=30坪(42 .8%)

土地

事業部分 50坪×57.1%+40坪=68.55坪(76 .1%)

自宅部分 50坪×42.8%=21.4坪(23.7% )

自宅兼診療所の固定資産税の扱い

固定資産税は、土地と建物それぞれを按分し、事業分を経費に計上します。

自宅兼診療所の光熱費の扱い

光熱費は、自宅使用分と診療所部分の床面積費で按分します。自宅と診療所でメーターを分けている場合は、それぞれにかかった光熱費がわかるため按分する必要はありません。

自宅兼診療所の家賃の扱い

自宅兼診療所が自身の所有であり、後から医療法人化した場合は、土地と建物の所有権は引き続き院長個人にあります。そして、診療所部分を医療法人に貸し与える扱いとします。家賃は土地や面積などを踏まえた一般的な相場に設定しなければなりません。

また、医療法人が支払った家賃は経費に計上できます。家賃を受け取った院長は、不動産所得として申告が必要です。また、診療所部分にかかる固定資産税から減価償却費、火災保険料まで、さまざまな費用を不動産所得の経費に計上できます。

まとめ

自宅兼診療所の場合、経費に計上する際は必要に応じて按分しなければなりません。按分の割合を決める方法にルールはありませんが、一般的な方法を選択した方がよいでしょう。自宅兼診療所を建設する際は、按分も考えたうえで設計することをおすすめします。

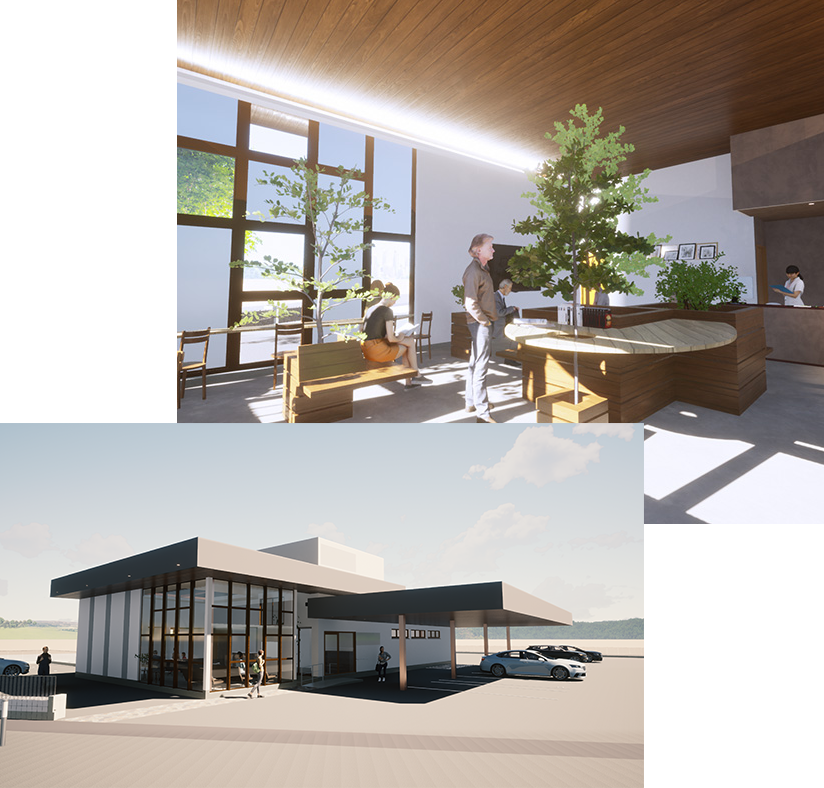

病院やクリニックのリフォームや新築を検討しており、滋賀・京都・福井でデザインにもこだわる建設、建築設計、リフォームの業者をお探しなら株式会社澤村にお任せください。